© Arsenal

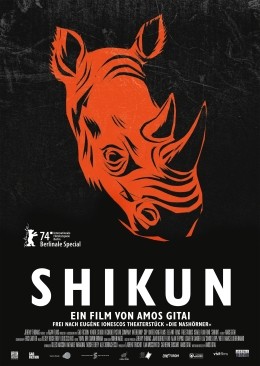

Shikun (2024)

Dieses in Israel spielende Drama von Amos Gitai ist von Eugène Ionescos Theaterstück "Die Nashörner" inspiriert.Kritiker-Film-Bewertung:User-Film-Bewertung:

Filmsterne von 1 bis 5 dürfen vergeben werden, wobei 1 die schlechteste und 5 die beste mögliche Bewertung ist. Es haben insgesamt 2 Besucher eine Bewertung abgegeben.

In einem großen Sozialwohnungsbau in der Stadt Be'er Scheva am Rande der Wüste Negev wird aus dem Leben mehrerer Bewohner erzählt. Eine Frau (Naama Preis) bringt den Neuankömmlingen, unter denen auch Geflüchtete aus der Ukraine sind, Hebräisch bei, eine andere Frau (Hana Laslo) hat mit einer Bekannten (Yaël Abecassis) in einer alten Bibliothek für jiddische Bücher Platz genommen und erinnert sich an ihren Vater, der das KZ Theresienstadt überlebt hat. Im Zentrum steht jedoch eine Frau (Irène Jacob), die mit Sorge beobachtet, wie sich nach und nach immer mehr Menschen in Nashörner verwandeln. Dazu zählt auch eine junge Palästinenserin (Bahira Ablassi).

Bildergalerie zum Film "Shikun"

Hier streamen

Filmkritik

"Shikun": Solidarität im Sozialwohnungsbau

Der neue Film von Amos Gitai, der bei der 74. Berlinale im Februar 2024 Premiere feierte, ist vom Theaterstück "Die Nashörner" des Dramatikers Eugène Ionesco (1909–1994) inspiriert. Noch vor dem 7. Oktober 2023 in einem Shikun, einem israelischen Sozialwohnungsbau am Rand der Negev-Wüste gedreht, haderte Gitai nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem daraus folgenden Krieg lange damit, ob er seinen Film überhaupt und in dieser Form veröffentlichen sollte. Letzten Endes entschied sich der 1950 in Haifa geborene Filmemacher dafür. "Ich habe den Eindruck, dass der Film in sich stimmig ist und dass das, was er zeigt, auch im heutigen Kontext weitergegeben werden kann", sagt Gitai und trifft damit ins Schwarze. Und der Regisseur geht in seiner Interpretation noch einen Schritt weiter: "Angesichts der Verbreitung von Nashörnern bietet er vielleicht einen noch relevanteren Ansatz."

Kritik am Konformismus

Wofür die Nashörner in Ionescos Stück stehen, ist der eigenen Interpretation überlassen. Die gängigste Lesart lautet jedoch, dass sie diejenigen Mitglieder eines totalitären Systems symbolisieren, die diesem System und ihren Führern als amorphe Masse folgen. Gitais Film ist als Reaktion auf Benjamin Netanjahus Bestrebungen entstanden, den Rechtsstaat in Israel auszuhöhlen. So wie seinerzeit unzählige Demonstranten gegen die Reformen der Regierung Netanjahu auf die Straße gingen, übt auch "Shikun" auf der großen Leinwand Protest. Die Nashörner im Film stehen somit ganz konkret für den "Konformismus, das Verschwinden des kritischen Geistes in der israelischen Gesellschaft", wie Gitai sagt. Sie lassen sich aber auch allgemeiner und globaler als Kritik am blinden Gehorsam gegenüber Populisten wie Donald Trump, Viktor Orbán, Wladimir Putin oder der Hamas auffassen, die Gitai neben Benjamin Netanjahu allesamt als "Ingenieure der Angst" bezeichnet.

Viel Konzept, kaum Spannung

Eine interessante Ausgangslage ist somit gegeben. Woran es hapert, ist deren Umsetzung. Man merkt dem Film schlicht und einfach an, dass er innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums geschrieben und gedreht wurde. Amos Gitai versucht zwar das Beste aus den finanziellen, räumlichen und zeitlichen Beschränkungen herauszuholen, etwa indem er den Sozialwohnungsbau mit seiner prägnanten Architektur wiederholt ins Geschehen miteinbezieht. Letztlich kann der Film seinen theatralen Ursprung aber nie abstreifen. Einige wenige ausgesprochen gelungene Szenen wie diejenige, in der sich ein Paar, Seite an Seite gehend, abwechselnd auf Arabisch und Hebräisch unterhält und somit symbolisiert, dass ein Dialog auch über kulturelle Grenzen hinweg möglich ist, reichen nicht aus, um die Schwächen zu kaschieren. "Shikun" ist viel zu dialoglastig, visuell zu eintönig und alsbald ermüdend. Konzeptionell überkonstruiert kommt so gut wie keine Spannung auf.

Fazit: In seinem neuen Film, das von Eugène Ionescos Theaterstück "Die Nashörner" inspiriert ist, übt der Regisseur Amos Gitai Kritik am Konformismus und an Populisten von Benjamin Netanjahu bis zur Hamas. Viel mehr als abgefilmtes Theater kommt dabei allerdings nicht heraus.

Der neue Film von Amos Gitai, der bei der 74. Berlinale im Februar 2024 Premiere feierte, ist vom Theaterstück "Die Nashörner" des Dramatikers Eugène Ionesco (1909–1994) inspiriert. Noch vor dem 7. Oktober 2023 in einem Shikun, einem israelischen Sozialwohnungsbau am Rand der Negev-Wüste gedreht, haderte Gitai nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem daraus folgenden Krieg lange damit, ob er seinen Film überhaupt und in dieser Form veröffentlichen sollte. Letzten Endes entschied sich der 1950 in Haifa geborene Filmemacher dafür. "Ich habe den Eindruck, dass der Film in sich stimmig ist und dass das, was er zeigt, auch im heutigen Kontext weitergegeben werden kann", sagt Gitai und trifft damit ins Schwarze. Und der Regisseur geht in seiner Interpretation noch einen Schritt weiter: "Angesichts der Verbreitung von Nashörnern bietet er vielleicht einen noch relevanteren Ansatz."

Kritik am Konformismus

Wofür die Nashörner in Ionescos Stück stehen, ist der eigenen Interpretation überlassen. Die gängigste Lesart lautet jedoch, dass sie diejenigen Mitglieder eines totalitären Systems symbolisieren, die diesem System und ihren Führern als amorphe Masse folgen. Gitais Film ist als Reaktion auf Benjamin Netanjahus Bestrebungen entstanden, den Rechtsstaat in Israel auszuhöhlen. So wie seinerzeit unzählige Demonstranten gegen die Reformen der Regierung Netanjahu auf die Straße gingen, übt auch "Shikun" auf der großen Leinwand Protest. Die Nashörner im Film stehen somit ganz konkret für den "Konformismus, das Verschwinden des kritischen Geistes in der israelischen Gesellschaft", wie Gitai sagt. Sie lassen sich aber auch allgemeiner und globaler als Kritik am blinden Gehorsam gegenüber Populisten wie Donald Trump, Viktor Orbán, Wladimir Putin oder der Hamas auffassen, die Gitai neben Benjamin Netanjahu allesamt als "Ingenieure der Angst" bezeichnet.

Viel Konzept, kaum Spannung

Eine interessante Ausgangslage ist somit gegeben. Woran es hapert, ist deren Umsetzung. Man merkt dem Film schlicht und einfach an, dass er innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums geschrieben und gedreht wurde. Amos Gitai versucht zwar das Beste aus den finanziellen, räumlichen und zeitlichen Beschränkungen herauszuholen, etwa indem er den Sozialwohnungsbau mit seiner prägnanten Architektur wiederholt ins Geschehen miteinbezieht. Letztlich kann der Film seinen theatralen Ursprung aber nie abstreifen. Einige wenige ausgesprochen gelungene Szenen wie diejenige, in der sich ein Paar, Seite an Seite gehend, abwechselnd auf Arabisch und Hebräisch unterhält und somit symbolisiert, dass ein Dialog auch über kulturelle Grenzen hinweg möglich ist, reichen nicht aus, um die Schwächen zu kaschieren. "Shikun" ist viel zu dialoglastig, visuell zu eintönig und alsbald ermüdend. Konzeptionell überkonstruiert kommt so gut wie keine Spannung auf.

Fazit: In seinem neuen Film, das von Eugène Ionescos Theaterstück "Die Nashörner" inspiriert ist, übt der Regisseur Amos Gitai Kritik am Konformismus und an Populisten von Benjamin Netanjahu bis zur Hamas. Viel mehr als abgefilmtes Theater kommt dabei allerdings nicht heraus.

Falk Straub

Besetzung & Crew von "Shikun"

Land: Israel, Frankreich, Italien, Schweiz, BrasilienJahr: 2024

Genre: Drama

Länge: 84 Minuten

Kinostart: 09.01.2025

Regie: Amos Gitai

Darsteller: Irene Jacob, Yael Abecassis, Naama Preis, Hana Laszlo, Bahira Ablassi

Kamera: Eric Gautier

Verleih: Arsenal