© Netflix

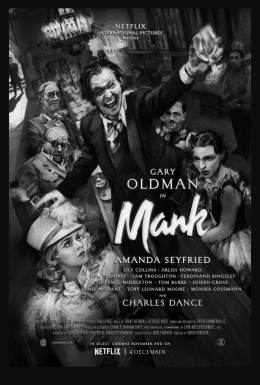

Mank (2020)

Hollywoods Hofnarr: David Fincher hat ein Drehbuch seines Vaters verfilmt, das vom Drehbuchautor und von der Entstehung des Klassikers "Citizen Kane" erzählt.Kritiker-Film-Bewertung:User-Film-Bewertung:

Filmsterne von 1 bis 5 dürfen vergeben werden, wobei 1 die schlechteste und 5 die beste mögliche Bewertung ist. Es haben bislang 0 Besucher eine Bewertung abgegeben.

Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), der von allen Mank genannt wird, hat Großes vor, sich damit aber womöglich übernommen. Mank soll Orson Welles (Tom Burke) ersten Hollywood-Film "Citizen Kane" schreiben, doch die Zeit drängt. Um das Skript rechtzeitig fertigzustellen, quartiert das Studio den alkoholkranken Autor auf einer Ranch in der Mojave-Wüste ein. Nach einem Autounfall ans Bett gefesselt, wird Mank von der Pflegerin Fräulein Freda (Monika Gossmann) umsorgt. Die Sekretärin Rita Alexander (Lily Collins) tippt das von Mank diktierte Drehbuch ab. Zwischendurch schauen der Produzent John Houseman (Sam Troughton) und Manks jüngerer Bruder Joseph L. Mankiewicz (Tom Pelphrey), selbst in der Traumfabrik erfolgreich, vorbei.

In das Drehbuch fließen Manks Erfahrungen in der Filmbranche ein. Vom Bett aus erinnert er sich an seine Anfänge bei Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), an deren selbstherrlichen Boss Louis B. Mayer (Arliss Howard) und an das früh verstorbene Produzenten-Wunderkind Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley). Die Figur des Charles Foster Kane modelliert er wiederum nach dem Vorbild des Geschäftsmanns und Zeitungsverlegers William Randolph Hearst (Charles Dance), auf dessen riesigem Anwesen Mank ein und aus ging und zu dessen Geliebter, der Schauspielerin Marion Davies (Amanda Seyfried), er eine platonische Liebe pflegte. Die Stütze an seiner Seite, die unter all seinen Eskapaden und seiner Sucht leidet, ist Manks Ehefrau Sara (Tuppence Middleton).

Hier streamen

Filmkritik

In den Ranglisten der besten Filme aller Zeiten landet "Citizen Kane" (1941) regelmäßig ganz vorn. Auf den ersten Blick mag das Drama über den Tycoon Charles Foster Kane wie eine langweilige Lebensgeschichte erscheinen. Doch filmtechnisch und filmhistorisch war "Citizen Kane" revolutionär, was sich manchem Betrachter erst mit genügend zeitlichem Abstand erschloss. An den Kinokassen war der Film ein Flop. Und bei der Oscarverleihung 1942 erhielt er lediglich eine Trophäe, die für das beste Drehbuch, obwohl er in neun Kategorien nominiert war. David Finchers "Mank", der sogar zehn Nominierungen einsammelte, könnte es 79 Jahre später ähnlich ergehen.

Bei "Citizen Kane" denken alle sofort an Orson Welles. Der Mythos des Wunderkinds, das mit einem Hörspiel von H. G. Wells' "Krieg der Welten" halb New York in Panik versetzte und anschließend in Hollywood aus dem Stand und qua seines Genies den besten Film aller Zeiten hinlegte, ist zwar in mehrfacher Hinsicht widerlegt, aber einfach zu gut, um nicht bis heute fortgeschrieben zu werden. Wie heißt es in John Fords Spätwestern "Der Mann, der Liberty Valance erschoss" (1962) doch so schön: "When the legend becomes fact, print the legend." Am Mythos Welles und Kane waren aber zahlreiche Könner ihres Fachs beteiligt, deren Zutun entscheidend war. Herman J. Mankiewicz genannt Mank, dem Fincher mit seinem Film ein Denkmal setzt, ist einer davon.

Die Idee zu diesem Film stammt nicht vom Regisseur selbst, sondern von seinem Vater. Jack Fincher hatte eine erste Version des Drehbuchs bereits Anfang der 1990er geschrieben, als sein Sohn gerade erst in Hollywood reüssierte. Doch das Skript über einen alkoholkranken Drehbuchautor, der abgeschieden in der Wüste das Drehbuch für "Citizen Kane" schreibt, wollte kein Studio verfilmen. David Fincher kämpfte jahrzehntelang für eine Umsetzung. Erst der Streaminganbieter Netflix gab ihm schließlich grünes Licht. Jack Fincher war zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben.

Weshalb die Hollywood-Studios vor dem Skript zurückschreckten, zeigt der fertige Film. "Mank" ist eine komplexe, verschachtelt erzählte Geschichte eines Unsympathen über eine Zeit und eine Branche, die heutzutage niemanden mehr interessiert. (Zumindest glauben das die Studios.) Und dann ist das mehr als zweistündige Drama auch noch komplett in Schwarz-Weiß gedreht! Dass solch ein Film zwischen den Avengers und der Justice League keinen Platz mehr hat, verwundert nicht. Dass ausgerechnet Netflix gegenüber der Kurzsichtigkeit der Studios so viel Weitsicht beweist, verwundert schon eher. Das Ergebnis gibt dem Streamingriesen recht.

David Fincher begann seine Karriere als Regisseur von Musikvideos, bevor er mit "Alien 3" (1992), "Sieben" (1995), "The Game" (1997) und "Fight Club" (1999) in nicht einmal einem Jahrzehnt nicht nur vier düstere und meisterhaft in Szene gesetzte Werke hinlegte, sondern den finalen Plot-Twist (wieder) salonfähig machte. Ein Vorwurf, der ihm bis heute anhaftet, ist, dass er seine Story und Figuren seinem Stil gnadenlos unterordne. Doch Fincher hat sich weiterentwickelt. Zwar sieht alles aus Finchers Hand nach wie vor blendend aus, Filme wie "Zodiac" (2007) oder "The Social Network" (2010) und von ihm produzierte Serien wie "House of Cards" (2013-2018) und "Mindhunter" (2017-2019) sind aber auch erstklassige Charakterstudien. Diesbezüglich hat Fincher mit "Mank" nun seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Jack Finchers Drehbuch wirft ein Schlaglicht auf einen begnadeten Drehbuchautor, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist und in der Filmgeschichte im Schatten seines jüngeren Bruders steht. Beim Namen Mankiewicz denken die meisten zuerst an Joseph L. Mankiewicz, den Regisseur von "Alles über Eva" (1950), "Die barfüßige Gräfin" (1954) und "Cleopatra" (1963), und nicht an den zwölf Jahre älteren Herman J., was auch daran liegt, dass der häufig die Drehbücher anderer ausbesserte und dafür ebenso wenig einen Credit erhielt wie für viele seiner vollumfänglichen Mitarbeiten. Beinahe wäre er auch bei "Citizen Kane" nicht als Drehbuchautor genannt worden.

Jack Fincher legt diesen Mank als Lebemann an, der seinen Dämonen nicht entkommen kann: der Sucht nach Aufmerksamkeit, der Sucht nach Anerkennung und der Sucht nach Gerechtigkeit, die er in Zynismus und in seiner Trunksucht ertränkt. Mank ist ein moderner Hofnarr, getrieben vom Verlangen, die Mächtigen, ihres Zeichens Studioboss Louis B. Mayer (Arliss Howard) und Zeitungsverleger William Randolph Hearst (Charles Dance), mit seinem Esprit zu erheitern. Mank steht ständig unter Strom, Mister 100.000 Volt, von Gary Oldman Oscarreif verkörpert. Eine tragische Figur, die am Ende nur scheitern kann, der am Ende dieses Films aber auch eine große Genugtuung zuteilwird.

Mit dem Drehbuch seines Vaters – an die nonlineare Erzählstruktur von "Citizen Kane" angelehnt, voll schillernder, überlebensgroßer Figuren, großartiger Szenen und gewitzter Dialoge – kann der Sohn nicht mehr viel falsch machen. Und David Fincher setzt das Ganze denn auch gewohnt souverän um. Auch visuell erweist er "Citizen Kane" Reverenz. Der Ton wurde auf nur einer Tonspur aufgezeichnet. Sein Kameramann Erik Messerschmidt lässt Hollywoods goldene Äre in prächtigen Schwarz-Weiß-Bildern auferstehen, zitiert das berühmte Vorbild mehrmals direkt und arbeitet virtuos mit der von Kameramann Gregg Toland in "Citizen Kane" so meisterhaft eingesetzten Schärfentiefe. An die Plastizität von Tolands Zelluloid-Aufnahmen reichen Messerschmidts digitale allerdings nicht heran.

Auch an "Citizen Kane" selbst reicht "Mank" nicht heran, was mit der Epoche zu tun hat, in der der Film spielt. Zwar bietet "Mank" einen aufschlussreichen Blick(winkel) hinter die Kulissen der Unterhaltungsindustrie und der Politik, den "Citizen Kane" nicht bot. Doch es ist nun einmal ein Blick zurück. Der direkte Zeitbezug, den "Citizen Kane" hatte und der dem Film so viel Sprengkraft verlieh, geht "Mank" ab. Das ist das eine. Das andere ist, dass, so perfekt Fincher mit modernen Mitteln das alte Hollywood vor unseren Augen auch auferstehen lässt, in dieser Imitation nun mal keine Innovation liegt.

Ausgerechnet in der Kategorie, in der "Citizen Kane" seinen einzigen Oscar errang, kann der zehnfach nominierte "Mank" übrigens nicht gewinnen. Dieser so großartig geschriebene Film über einen Drehbuchautor hat keine Nominierung für das beste Original-Drehbuch erhalten.

Fazit: Nach einem Drehbuch seines verstorbenen Vaters Jack Fincher verbeugt sich der Regisseur David Fincher vor der beinahe vergessenen Drehbuch-Legende Herman J. Mankiewicz. Das Drama ist klug, bitterböse, tragisch und unheimlich komisch. Pulsierend gespielt und inszeniert, ist dieser Film in allen Gewerken perfekt. "Mank" ist zwar nicht Finchers bester, aber sein reifster Film.

Bei "Citizen Kane" denken alle sofort an Orson Welles. Der Mythos des Wunderkinds, das mit einem Hörspiel von H. G. Wells' "Krieg der Welten" halb New York in Panik versetzte und anschließend in Hollywood aus dem Stand und qua seines Genies den besten Film aller Zeiten hinlegte, ist zwar in mehrfacher Hinsicht widerlegt, aber einfach zu gut, um nicht bis heute fortgeschrieben zu werden. Wie heißt es in John Fords Spätwestern "Der Mann, der Liberty Valance erschoss" (1962) doch so schön: "When the legend becomes fact, print the legend." Am Mythos Welles und Kane waren aber zahlreiche Könner ihres Fachs beteiligt, deren Zutun entscheidend war. Herman J. Mankiewicz genannt Mank, dem Fincher mit seinem Film ein Denkmal setzt, ist einer davon.

Die Idee zu diesem Film stammt nicht vom Regisseur selbst, sondern von seinem Vater. Jack Fincher hatte eine erste Version des Drehbuchs bereits Anfang der 1990er geschrieben, als sein Sohn gerade erst in Hollywood reüssierte. Doch das Skript über einen alkoholkranken Drehbuchautor, der abgeschieden in der Wüste das Drehbuch für "Citizen Kane" schreibt, wollte kein Studio verfilmen. David Fincher kämpfte jahrzehntelang für eine Umsetzung. Erst der Streaminganbieter Netflix gab ihm schließlich grünes Licht. Jack Fincher war zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben.

Weshalb die Hollywood-Studios vor dem Skript zurückschreckten, zeigt der fertige Film. "Mank" ist eine komplexe, verschachtelt erzählte Geschichte eines Unsympathen über eine Zeit und eine Branche, die heutzutage niemanden mehr interessiert. (Zumindest glauben das die Studios.) Und dann ist das mehr als zweistündige Drama auch noch komplett in Schwarz-Weiß gedreht! Dass solch ein Film zwischen den Avengers und der Justice League keinen Platz mehr hat, verwundert nicht. Dass ausgerechnet Netflix gegenüber der Kurzsichtigkeit der Studios so viel Weitsicht beweist, verwundert schon eher. Das Ergebnis gibt dem Streamingriesen recht.

David Fincher begann seine Karriere als Regisseur von Musikvideos, bevor er mit "Alien 3" (1992), "Sieben" (1995), "The Game" (1997) und "Fight Club" (1999) in nicht einmal einem Jahrzehnt nicht nur vier düstere und meisterhaft in Szene gesetzte Werke hinlegte, sondern den finalen Plot-Twist (wieder) salonfähig machte. Ein Vorwurf, der ihm bis heute anhaftet, ist, dass er seine Story und Figuren seinem Stil gnadenlos unterordne. Doch Fincher hat sich weiterentwickelt. Zwar sieht alles aus Finchers Hand nach wie vor blendend aus, Filme wie "Zodiac" (2007) oder "The Social Network" (2010) und von ihm produzierte Serien wie "House of Cards" (2013-2018) und "Mindhunter" (2017-2019) sind aber auch erstklassige Charakterstudien. Diesbezüglich hat Fincher mit "Mank" nun seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Jack Finchers Drehbuch wirft ein Schlaglicht auf einen begnadeten Drehbuchautor, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist und in der Filmgeschichte im Schatten seines jüngeren Bruders steht. Beim Namen Mankiewicz denken die meisten zuerst an Joseph L. Mankiewicz, den Regisseur von "Alles über Eva" (1950), "Die barfüßige Gräfin" (1954) und "Cleopatra" (1963), und nicht an den zwölf Jahre älteren Herman J., was auch daran liegt, dass der häufig die Drehbücher anderer ausbesserte und dafür ebenso wenig einen Credit erhielt wie für viele seiner vollumfänglichen Mitarbeiten. Beinahe wäre er auch bei "Citizen Kane" nicht als Drehbuchautor genannt worden.

Jack Fincher legt diesen Mank als Lebemann an, der seinen Dämonen nicht entkommen kann: der Sucht nach Aufmerksamkeit, der Sucht nach Anerkennung und der Sucht nach Gerechtigkeit, die er in Zynismus und in seiner Trunksucht ertränkt. Mank ist ein moderner Hofnarr, getrieben vom Verlangen, die Mächtigen, ihres Zeichens Studioboss Louis B. Mayer (Arliss Howard) und Zeitungsverleger William Randolph Hearst (Charles Dance), mit seinem Esprit zu erheitern. Mank steht ständig unter Strom, Mister 100.000 Volt, von Gary Oldman Oscarreif verkörpert. Eine tragische Figur, die am Ende nur scheitern kann, der am Ende dieses Films aber auch eine große Genugtuung zuteilwird.

Mit dem Drehbuch seines Vaters – an die nonlineare Erzählstruktur von "Citizen Kane" angelehnt, voll schillernder, überlebensgroßer Figuren, großartiger Szenen und gewitzter Dialoge – kann der Sohn nicht mehr viel falsch machen. Und David Fincher setzt das Ganze denn auch gewohnt souverän um. Auch visuell erweist er "Citizen Kane" Reverenz. Der Ton wurde auf nur einer Tonspur aufgezeichnet. Sein Kameramann Erik Messerschmidt lässt Hollywoods goldene Äre in prächtigen Schwarz-Weiß-Bildern auferstehen, zitiert das berühmte Vorbild mehrmals direkt und arbeitet virtuos mit der von Kameramann Gregg Toland in "Citizen Kane" so meisterhaft eingesetzten Schärfentiefe. An die Plastizität von Tolands Zelluloid-Aufnahmen reichen Messerschmidts digitale allerdings nicht heran.

Auch an "Citizen Kane" selbst reicht "Mank" nicht heran, was mit der Epoche zu tun hat, in der der Film spielt. Zwar bietet "Mank" einen aufschlussreichen Blick(winkel) hinter die Kulissen der Unterhaltungsindustrie und der Politik, den "Citizen Kane" nicht bot. Doch es ist nun einmal ein Blick zurück. Der direkte Zeitbezug, den "Citizen Kane" hatte und der dem Film so viel Sprengkraft verlieh, geht "Mank" ab. Das ist das eine. Das andere ist, dass, so perfekt Fincher mit modernen Mitteln das alte Hollywood vor unseren Augen auch auferstehen lässt, in dieser Imitation nun mal keine Innovation liegt.

Ausgerechnet in der Kategorie, in der "Citizen Kane" seinen einzigen Oscar errang, kann der zehnfach nominierte "Mank" übrigens nicht gewinnen. Dieser so großartig geschriebene Film über einen Drehbuchautor hat keine Nominierung für das beste Original-Drehbuch erhalten.

Fazit: Nach einem Drehbuch seines verstorbenen Vaters Jack Fincher verbeugt sich der Regisseur David Fincher vor der beinahe vergessenen Drehbuch-Legende Herman J. Mankiewicz. Das Drama ist klug, bitterböse, tragisch und unheimlich komisch. Pulsierend gespielt und inszeniert, ist dieser Film in allen Gewerken perfekt. "Mank" ist zwar nicht Finchers bester, aber sein reifster Film.

Falk Straub

TrailerAlle "Mank"-Trailer anzeigen

Besetzung & Crew von "Mank"

Land: USAJahr: 2020

Genre: Drama, Biopic

Länge: 131 Minuten

Regie: David Fincher

Darsteller: Lily Collins als Rita Alexander, Amanda Seyfried als Marion Davies, Gary Oldman als Herman Mankiewicz, Tuppence Middleton als Sara Mankiewicz, Tom Burke als Orson Welles

Kamera: Erik Messerschmidt

Verleih: Netflix

Awards - Oscar 2021Weitere Infos

Bestes Szenenbild - Donald Graham Burt, Jan Pascale

Bestes Szenenbild - Donald Graham Burt, Jan Pascale Beste Kamera - Erik Messerschmidt

Beste Kamera - Erik Messerschmidt- Bester Film - Ceán Chaffin, Douglas Urbanski, Eric Roth

- Beste Regie - David Fincher

- Beste darstellerische Leistung (männliche Hauptrolle) - Gary Oldman

- Beste darstellerische Leistung (weibliche Nebenrolle) - Amanda Seyfried

- Bestes Kostümdesign - Trish Summerville

- Bestes Make-Up

Gigi Williams, Kimberley Spiteri, Colleen LaBaff - Beste Musik - Atticus Ross, Trent Reznor

- Bester Ton - Jeremy Molod, Ren Klyce, David Parker, Drew Kunin, Nathan Nance

Verknüpfungen zu "Mank"Alle anzeigen

Trailer